医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。

・オンライン請求を行っています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。

・電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。

・将来的に電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有をできるよう準備をすすめてまいります。

・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。

当院は、地域の皆様にとって

負担の少ない医療を提供し、 気軽に相談できる医院づくりを

目指しています。

耳鳴治療器TINUSの特許が

日本・米国に加え、中国で成立しました

”のだ耳鼻咽喉科 耳鳴チャンネル”にYouTube活用法基本的な考え方編を公開しました

他の動画も多数公開しています

医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。

・オンライン請求を行っています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。

・電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。

・将来的に電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有をできるよう準備をすすめてまいります。

・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。

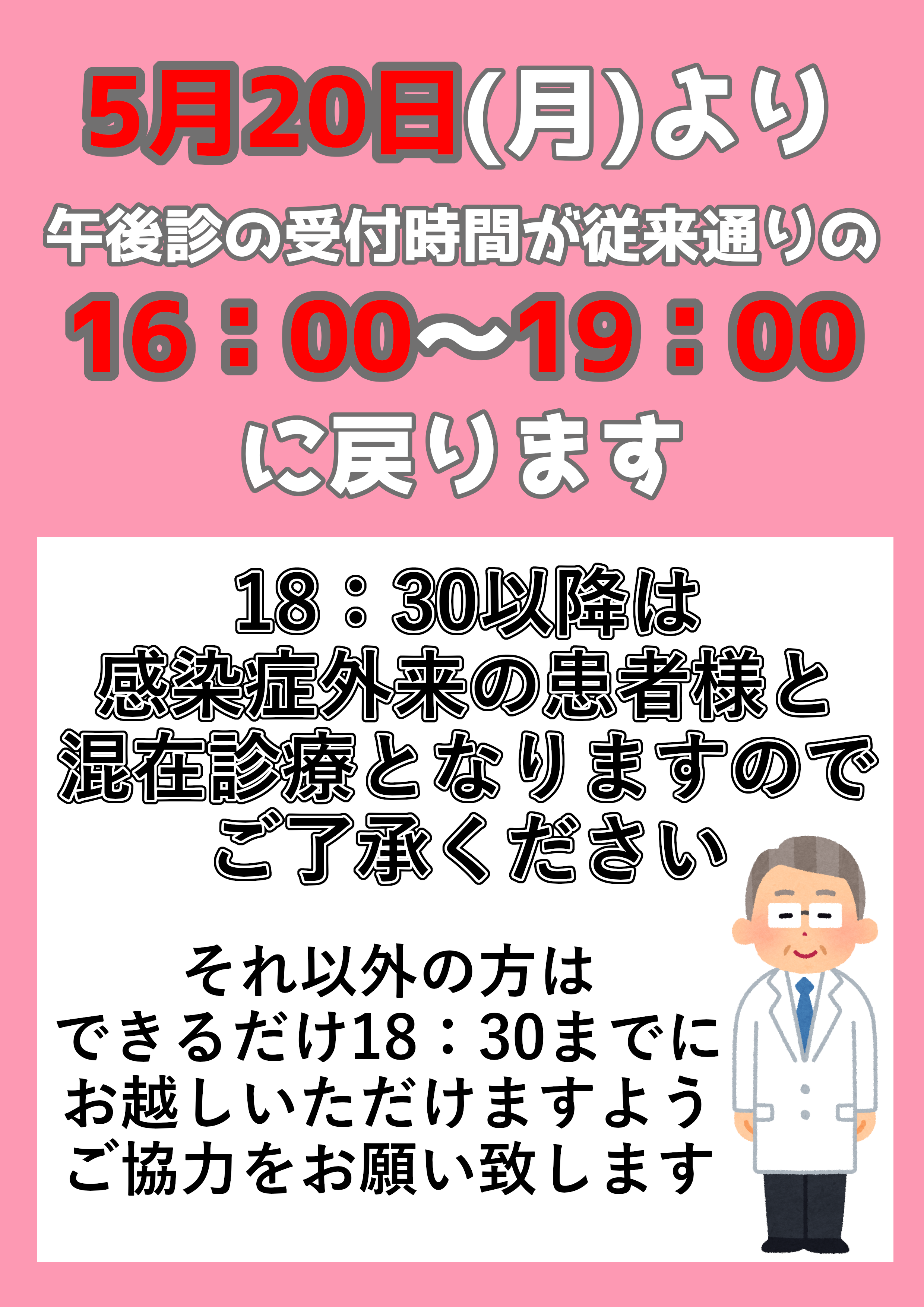

感染症外来は一般診療と区切り、時間は月・火・木・金の18時45分からです。

あらかじめ当日電話受付の方のみの完全予約制となります。

18時30分以降にご来院の患者様は感染症外来の患者様と混在診療となる可能性がございます。

予めご理解ご協力の程お願い申し上げます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |

| 16:00~19:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |

JR大和路線 天王寺駅より各駅停車で3駅目 JR加美駅を北へ徒歩約6分。 JR大阪東線 JR新加美駅を北へ徒歩約5分。

近畿自動車道の八尾インター出口より南方へ向かいすぐ右折(西方)。 約1kmでマンダイの手前を右折してすぐ。

閉じる△

続きはコチラ>>

閉じる△

続きはコチラ>>

閉じる△

続きはコチラ>>